Jour J

Tous les jours[1], à la colonie de Barre, Jean et son équipe écoutent Radio-Londres. Le fameux « Les français parlent aux français » qui introduit les émissions les remplit d’énergie, mais ce n’est pas cela qu’ils attendent : aux informations, à 13 heures, 17 heures et 21 heures, il y a les « messages personnels » : des phrases codées à destination des résistants. Chaque message, généralement une petite phrase apparemment anodine, annonce ou donne le feu vert à une opération : sabotage, débarquement… ou parachutage. L’équipe de Jean guette trois messages différents, correspondant aux trois terrains possibles. Pour Quincaille, la phrase est « Marguerite aime toujours les grosses carottes » [2].

Depuis le début du mois de juin 44, l’équipe écoute donc la radio tous les jours. On écoute matin, midi et soir, on écoute avec impatience et espoir … mais sans succès ! « Leurs » messages personnels ne sont jamais prononcés. L’équipe est très déçue, surtout après le débarquement du 6 juin ! Il se passe tant de choses importantes, là-haut dans le Nord, et pendant ce temps ils sont inactifs… on dirait que les alliés ne veulent pas les armer[3].

Enfin, tout début juillet, le message tant attendu est diffusé à 13 heures. Aux infos suivantes, l’équipe se rassemble autour du poste et écoute avec ferveur et excitation. Le message est rediffusé, leur mission est donc confirmée[4]. Heureusement, cette fois, « leur » phrase est prononcée !

C’est le branle-bas de combat. Jean fait prévenir les membres non permanents de l’équipe. On s’est entendus à l’avance : dès qu’untel au Pompidou ou à Biasse a le message, il avertit les plus proches, et de loin en loin tout le monde est mis au courant. Chacun enfourche son vélo et pédale vigoureusement en direction du plateau. Pendant ce temps, Henri Roume charge le matériel nécessaire (projecteurs, accumulateurs, câbles…) dans sa camionnette gazogène et prend le chemin du col[5]. Tout le monde se retrouve vers 22 heures au col du Rey. Là, on commence par se concerter. Il faut organiser deux groupes.

Une première équipe, composée de gars qui ont une bonne habitude des armes[6], restera au col. Son rôle sera de sécuriser l’accès au terrain en contrôlant l’entrée de la piste de Ferrière qui y mène. Dans la pente située au dessus de la route de Florac, à quelques mètres de la ferme du Rey[7], ils installent un poste de défense fortement armé. En plus des fusils FM, deux mitrailleuses lourdes sont mises en batterie. Si jamais une patrouille allemande devait arriver par là, « elles se seraient fait entendre », commente Jean en riant. Heureusement, tout cet arsenal n’a jamais eu à servir…

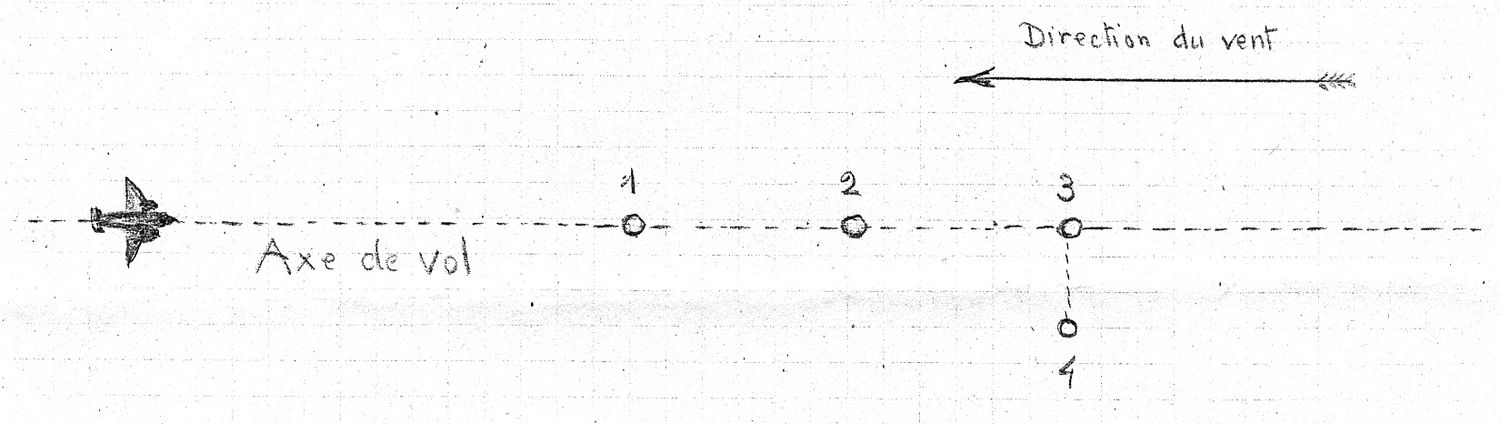

La seconde équipe prend la piste de Ferrière pour rejoindre Quincaille et mettre en place le terrain. La procédure est précise, tout le monde sait ce qu’il doit faire. Pour être précis dans leurs parachutages, les avions devront voler le plus lentement possible, en faisant leur approche face au vent. On commence donc par repérer la direction du vent. Ce sera l’axe général du terrain, que l’équipe matérialise grâce à un balisage composé de trois projecteurs alignés (numérotées 1, 2 et 3), espacés de 100 à 150 mètres. L’avion devra s’aligner sur cet axe et larguer ses colis au dessus du projecteur n°2. Perpendiculairement à cette ligne, un second axe plus court, la « directrice », part du projecteur n°3 et rejoint un quatrième projecteur, à 50 mètres de là, qui servira à émettre en morse le code du terrain.

A la guerre comme à la guerre, les projecteurs sont bricolés avec des phares de voiture reliés à deux caisses d’accumulateurs. Lorsque tout est en place, le dispositif est soigneusement testé, et puis l’attente commence[8].

L’équipe se disperse en petits groupes, au hasard des affinités et des dernières tâches. Le silence s’installe, dans une certaine sérénité. S’il y avait le moindre risque, l’équipe du col du Rey viendrait les avertir, alors on se sent en sécurité. Cette attente tranquille, dénuée d’angoisse, Jean se la rappelle comme un bon moment, qui donnait son sens à toute l’action.

Certaines nuits, l’attente se prolonge. Il ne se passe rien et l’équipe comprend que la mission a été annulée. Plus d’une fois, on entend un bruit d’avion, mais il ne s’approche pas : il n’a pas confiance, ou alors il est déporté vers un autre terrain. Une nuit, l’équipe de réception a fini par s’endormir. C’est le bruit d’un avion anglais à ras de terre qui réveille tout le monde en sursaut !

Lorsqu’on entend l’avion, on allume le balisage, et Jean commence à émettre le signal. Ah, cette lettre « R », on peut dire qu’il la connaît par cœur à force de la répéter nuit après nuit. Mais ce n’est pas si facile de communiquer par signaux de lumière ! Depuis des semaines, on a promis à Jean qu’il recevrait bientôt une radio pour parler en direct avec les pilotes des avions : « La semaine prochaine vous l’avez ». Mais la radio n’est jamais arrivée, alors Jean continue à faire des signaux avec son projecteur n°4 !

De loin, le pilote repère les trois feux principaux, s’aligne dessus, lit la lettre émise par Jean pour vérifier si tout est normal, répond, et refait un tour de terrain. Au second passage il abaisse son altitude à 150 ou 200 mètres et sort ses volets pour réduire sa vitesse au minimum[9]… Il passe le premier feu puis, à la verticale du second, il largue son chargement.

Tout se passe très vite. Les pilotes sont mis à rude épreuve et connaissent des succès variables : certaines livraisons tombent pile au milieu du terrain, d’autres sont éjectées bien trop tard et vont se perdre tout là-bas, au delà des arbres, dans les premières pentes du vallon du Briançon. Il faudra ensuite courir des heures dans les bartas pour récupérer la marchandise !

Les membres de l’équipe de réception ont vite pris l’habitude de se moquer des pilotes imprécis : « T’as vu ce largage ? Ouh, c’était un américain, ça[10] ! ». Les anglais, par contre, sont crédités d’une grande précision[11].

Pendant ce temps, dans les hameaux des alentours, on écoute. A vrai dire, la population des environs peut quasiment suivre les parachutages en direct car l’opération fait un boucan infernal. Les avions, des Dakota, des Halifax ou des Libérator selon les cas, sont d’énormes bombardiers quadrimoteurs à la puissance monstrueuse. Leurs deux ou trois passages de reconnaissance, qui les amènent parfois jusqu’au dessus du col de Montmirat, voire de Mende, réveillent tout le sud-Lozère. Et lorsque, après chaque largage, ils remettent les gaz à fonds pour reprendre de l’altitude et de la vitesse, la montagne vibre jusqu’au fond des vallées… autant dire que les autorités allemandes, elles aussi, savent parfaitement quand un parachutage a lieu.

Marceau Jouve avait 10 ans. Il raconte que « cette nuit là », il avait entendu des avions tourner tout proches dans le ciel. Intrigué, il s’était mis à sa fenêtre, mais ses parents lui avaient dit de se recoucher et de ne pas s’occuper de tout ça. Dans son souvenir, il n’y a eu qu’une seule nuit… une sorte de condensé des opérations dans sa mémoire d’enfant ?

A raison de 2 à 3 colis à la fois, un parachutage complet peut nécessiter 2, 3 voire 4 passages, et cumuler jusqu’à 5 tonnes de matériel. Certaines nuits il peut y avoir deux avions l’un après l’autre. Un soir, deux parachutages différents sont même prévus, à Quincaille et à Tribunal. La situation est inédite et compliquée, il faut organiser deux équipes[12], se séparer… Finalement, aucun avion de viendra sur Tribunal, les hommes n’y trouveront « que des sangliers ».

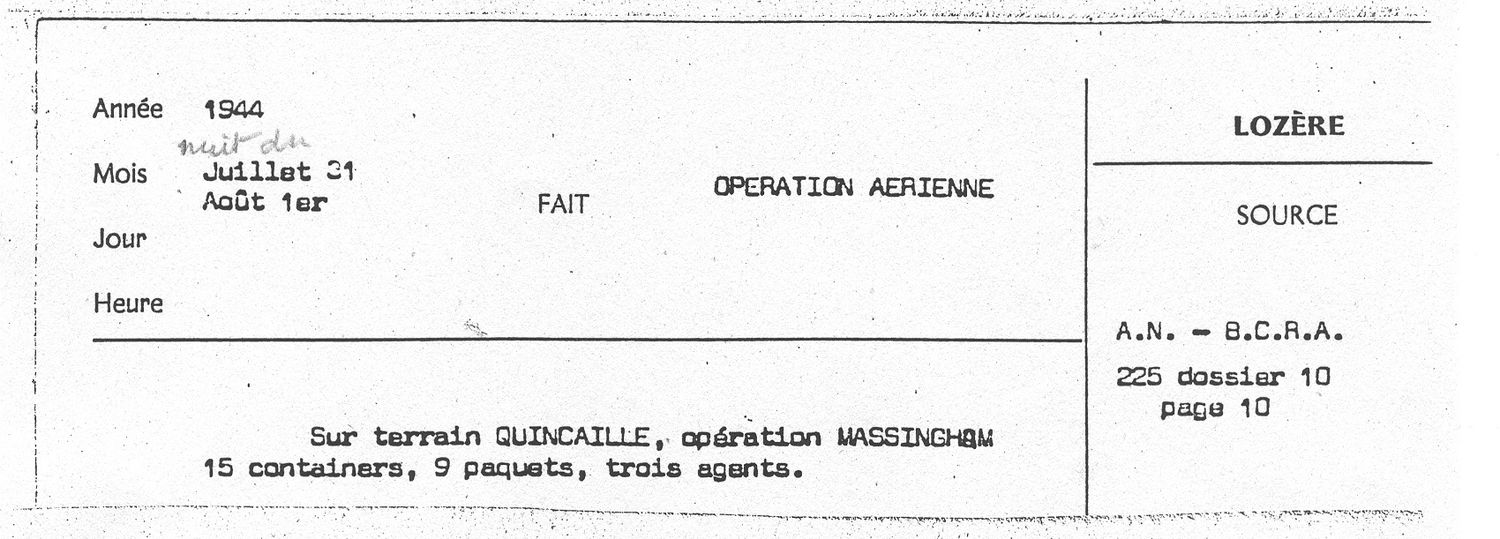

Parfois les choses ne se passent pas du tout comme prévu et il faut improviser. Dans la nuit du 31 juillet au 1er août 44, c’est le premier parachutage programmé à Balzac. Il y a un brouillard incroyable, on n’y voit pas à 5 mètres. Par acquis de conscience, l’équipe prépare tout le même le balisage. Le silence règne… un bruit de moteur approche par l’Aigoual, Jean donne l’ordre d’allumer les feux. L’avion tourne, tourne, comme s’il cherchait le terrain sans le trouver. Soudain, Jean aperçoit, planqués autour du terrain, des gars qui ne font pas partie de son équipe… à coup sûr les membres d’un maquis du coin, qui attendent tranquillement que les armes tombent du ciel pour les chiper à leur profit. C’est bien le problème : tous les groupes résistants correctement immatriculés et reconnus sont informés des opérations, tout ça manque de discrétion ! Jean réagit sans hésiter : « On plie boutique et on s’en va ! ».[13]

L’avion s’éloigne finalement vers le sud. Le parachutage est terminé. Dans le silence revenu, l’équipe se précipite pour récupérer les « colis »[14]. Ils sont éparpillés sur plusieurs centaines de mètres, encore accrochés à leurs parachutes qui gisent étalés dans l’herbe. Il faut les mettre au plus vite à l’abri des regards indiscrets. Lors des premières opérations, les containers ont été portés ou trainés à la main. 200 kilos à se farcir, c’est très, très lourd, il faut être 4 au minimum et ça ne va pas vite. Heureusement, plusieurs familles[15] des hameaux de Ferrière, du Bosc et des Bouars sont rapidement entrées dans la combine. Dès qu’ils entendent les avions tourner, ils « joignent les bœufs », ils attellent le char et ils rappliquent dare-dare à Quincaille. Pour être discrets, ils ont soigneusement huilé les essieux, et emmailloté les sabots et les cloches de vieux chiffons… A raison de 2 ou 3 containers par charretée, ça va nettement plus vite ! Cette participation active et bienveillante des populations avoisinantes, Jean sait qu’elle a été indispensable au succès des opérations, et il ne l’oubliera jamais. Il y est d’ailleurs pour quelque chose : pendant les mois de préparation du projet, il a circulé dans les hameaux. Il a pris le temps de parler avec les gens qui vivent là, il a su gagner leur confiance en leur parlant ouvertement du projet qu’il préparait, et le moment venu c’est naturellement que l’entraide s’est mise en place.

Tout est transporté à l’abri de la forêt proche. Là, dans la nuit finissant, les containers sont ouverts et leur contenu est inventorié[16]. Il y a principalement des armes. Des mitraillettes[17], très précieuses pour les maquis. Il y a aussi, hélas trop rarement, des bazookas[18] : pas plus d’un ou deux par parachutage. Alors lorsqu’on en découvre un dans un container, c’est le bonheur !

Les containers apportent aussi des explosifs, pour les opérations de sabotage. Le plastic, d’invention toute récente, est simple à utiliser (il ressemble à du mastic) et d’une grande puissance. Problème : au bout de 3 ans il devient instable, et a parfois tendance… à détonner trop facilement ! Comme aucune date n’est indiquée sur les paquets, les gars de Quincaille n’aiment pas trop en recevoir : comment savoir si ce truc ne va pas leur péter à la gueule durant une simple manutention, voire lorsque le container percute le sol ? Heureusement il n’y a jamais eu de problème.

Et puis il y a les munitions. Souvent, elles sont totalement mélangées et il faut tout retrier à la main ! Il y en a même qui ne correspondent pas aux armes livrées. [19]

Y a-t-il eu de l’argent dans les containers ? J’ai plusieurs fois entendu affirmer (uniquement par des gens trop jeunes pour avoir participé aux événements) qu’il en arrivait par les parachutages. Cette affirmation était parfois accompagnée d’un léger soupçon sur le fait que cet argent serait réellement arrivé jusqu’aux maquis. Jean est tout à fait clair sur ce sujet : jamais aucun argent n’a été reçu à Quincaille ! C’est une des légendes urbaines du parachutage !

Pendant qu’une partie de l’équipe fait l’inventaire, les autres nettoient le terrain. L’opération ne laisser aucune trace visible. Certes, la région est maintenant relativement sécurisée, il n’y a plus d’allemands dans les environs, mais tout de même : au petit matin, il arrive qu’un « mouchard »[20] vienne survoler les environs pour essayer de repérer le terrain… Les câbles électriques sont roulés, les projecteurs rangés. Les parachutes sont soigneusement pliés et emmenés pour entamer une seconde vie [21]. Quant aux containers vides, ils sont entassés à l’abris des regards, dans un coin de forêt… mais ils n’y restent jamais bien longtemps, et disparaissent « mystérieusement » pour réapparaître ici et là, par exemple dans les bergeries des alentours où ils sont coupés en deux pour servir de mangeoires[22].

Le temps d’inventorier et de faire le ménage, l’aube est là. Déjà, le camion des FTP du Collet de Dèze, chargé de récupérer le matériel, approche sur la piste du col du Rey. Le matériel y est prestement chargé et entame son voyage vers les différents maquis des environs.

Certains jours, le « message personnel » de la BBC qui annonce un parachutage est prolongé d’une phrase codée, : « et 3 amis viendront vous voir ce soir ». Branle-bas de combat : des agents vont être parachutés[23]. Réceptionner des hommes, ce n’est pas la même affaire que des armes !

D’abord, sauter dans la nuit sous un parachute ne va pas sans risque : sur d’autres terrains, certains se sont déjà fait mal à l’atterrissage !

Mais surtout, autour des agents parachutés plane… une sorte de mystère : on sait juste qu’il s’agit d’officiers supérieurs américains, anglais ou français, qui sont en mission. Mais… qui sont-ils vraiment, pourquoi viennent-ils ? Aux yeux des jeunes de l’équipe de Quincaille, ils sont auréolés d’une aura particulière. Ils sont bizarres, « différents »… trop grands[24], trop « étrangers »… et pourtant ils parlent tous un français impeccable ! Et puis ils sont trop secrets : ils se méfient de tout le monde, veulent tout savoir et ne disent rien ! Même les noms de leurs missions entretiennent le mystère avec leurs codes incompréhensibles, comme « SLR3 isotrope 4SFU[25] ».

Si le contact n’est pas toujours chaleureux entre les agents parachutés et l’équipe, il arrive tout de même que la glace se brise. Lorsqu’on amène les arrivants à la colo de Barre pour leur donner à manger avant qu’ils ne partent vers leur destination finale, l’ambiance d’un repas partagé aide les relations à se détendre un peu. Un jour, Jean aura l’occasion d’aller un peu plus loin encore : un agent américain parachuté doit rejoindre un maquis de 700 personnes en montagne noire. Jean l’emmène sur sa moto. Il a fait de l’anglais au Bac, mais son bagage se révèle insuffisant pour percer les mystères de l’accent américain. Pour se comprendre, ils s’écrivent des petits mots, comme des amoureux ! A l’occasion d’une autre mission, un officier français avait été parachuté. A peine au sol, il se précipite vers Henri Roume fils, tout proche, et l’embrasse avec effusion : il était si heureux d’être de retour en France !

***

Après les premiers et rares parachutages du début de juillet 44, le rythme s’accélère. A partir du mois d’août ils se succèdent au rythme d’un tous les trois jours environ. Quincaille tourne à plein régime, envoyant par tonnes des armes vers les maquis cévenols. Et puis, peu à peu, les opérations s’espacent. Début septembre 44, à la colo de Barre-des-Cévennes, l’équipe continue à écouter Radio-Londres, mais voilà déjà plusieurs jours qu’aucun message ne leur a été adressé. Jean comprend. Les allemands ont déserté les Cévennes, leurs armées se replient, suivies de près par les alliés. Les maquis ont commencé à se dissoudre pour les rejoindre. Il n’y a plus besoin d’armes. Les parachutages sont terminés[26] ! Quincaille a bien joué son rôle : entre le 10 juin et le 10 septembre 44, 25 avions ont survolé le terrain, larguant 53 containers, 42 paquets et 7 agents.

Ce sont des journées étranges pour ces hommes. Dans leurs cœurs se mélangent le soulagement de voir le risque s’éloigner, mais aussi le regret à comprendre qu’ils ont sans doute vécu les heures les plus fortes de leurs vie, celles durant lesquelles il n’y a pas de place pour le doute…

Jean décide d’aller rendre visite à ses parents. Il ne les a pas revus depuis juillet 43, et il est temps de les rassurer. Il fait le voyage à Polimies sur une moto de la résistance. Les parents sont très surpris, mais surtout heureux et soulagés : sans aucune nouvelles de lui, ils craignaient qu’il lui soit arrivé malheur. Leur positionnement du début de la guerre a évolué, ils sont fiers de leur fils et de son engagement. Malgré tout, c’est un sujet dont ils ne reparleront que peu, avec beaucoup de pudeur.Retour à Barre. L’équipe de Quincaille va se disperser à son tour. Avant le départ, la population du village a souhaité offrir un repas à tous ceux qui ont participé à l’aventure. La fête s’organise aux « Ormes », replat situé à l’entrée ouest du village, en face des bâtiments de la colonie qui a abrité Jean et ses collègues durant deux mois. Toute l’équipe de réception est là, bien sûr, mais également de nombreuses personnes impliquées dans les maquis alentours, ainsi que les gens du village et autour, qui avaient suivi les opérations avec intérêt[27]. Jean a un petit appareil photo avec lui. Ce jour là, il le confie à un participant et l’événement est immortalisé sur la seule et unique photo qui nous reste de l’épopée Quincaille.

[1] Quincaille étant homologué terrain « permanent », l’équipe doit se tenir prête… en permanence, justement.

[2] Jean ne fait pas totalement confiance à sa mémoire concernant cette phrase. Il se rappelle avec plus de certitude de celle concernant Balzac : « Le plomb fond, le zinc résiste, et le cuivre est ramassé ». Il n’a par contre aucun souvenir de celle de Tribunal. C’est André qui à choisi ou inventé les textes de ces messages et les a transmis au SOAM.

[3] Lorsque Maurice est de passage, et qu’il loge chez la famille Roume, Radio Londres est là aussi écoutée religieusement. Lucien Roume, l’un des fils de Henri, observait Maurice avec attention pour essayer de déceler sur son visage un signe quelconque lorsque le bon message serait transmis, mais Maurice savait rester de marbre et Lucien n’a jamais réussi à tirer aucune information utile de ses observations !

[4] Certaines fois il arrive que le message soit diffusé à 13 heures mais pas aux infos suivantes, ce qui signifie que la mission est annulée. Par acquis de conscience, les équipes vont tout de même se mettre en place pour la nuit, mais aucun avion ne passe, sans surprise.

[5] Lucien Roume, le fils de Henri, rêve de participer aux opérations, mais son père ne le lui permet pas car il n’a que 17 ans à l’époque. Il sera cependant parfois autorisé à conduire la fameuse camionnette gazogène de Barre au col du Rey (sans avoir le permis, bien sûr !), avant de s’en retourner avec son vélo, qu’il avait ajouté au chargement.

[6] … du moins dans le principe ! Lucien Roume se rappelle que certains d’entre eux n’avaient jamais vu un fusil-mitrailleur de leur courte vie. Henri Roume avait dû leur donner à la va-vite quelques consignes d’utilisation.

[7] Jean connaît un peu la famille Puel, qui occupe la ferme du Rey. Quelques années plus tôt il a été au collège avec l’un des fils. Les Puel ne participent pas aux opérations mais s’habituent peu à peu à ces rendez-vous nocturnes réguliers qu’ils observent avec bienveillance. C’est largement suffisant pour les compromettre. Si une opération avait été surprise ils auraient eu de très graves ennuis.

[8] Il y a souvent quelques heures d’attente entre l’installation et l’arrivée des avions. Les parachutages ont généralement lieu vers minuit car les avions, qui arrivent de Blida près d’Alger, doivent attendre la nuit pour approcher les côtes du Languedoc. Mais il faut être prêts bien à l’avance pour parer à toute éventualité, alors il y a quelques heures à tirer.

[9] Un Halifax contre le vent peut abaisser sa vitesse sol jusqu’à 180 km/h

[10] Les pilotes des missions de parachutages sont anglais ou américains.

[11] D’après Henri Roume, cette différence est due au fait que les avions anglais volaient plus bas (« On arrivait à voir très bien le bonhomme ») et pouvaient ainsi faire des parachutages plus précis. Malgré les quelques loupés, à la fin de la saison de parachutages le bilan sera excellent : tous les colis ont très probablement été récupérés… il subsiste juste un doute pour un unique colis. Qui sait s’il ne se trouve pas encore accroché à la plus haute branche d’un châtaignier ?

[12] « René », un parisien, prend la direction de l’équipe de Tribunal.

[13] Suite à ce loupé, il n’y aura plus de tentative de parachutage à Balzac, qui ne sera donc jamais utilisé. Sur les trois terrains homologués, seul Quincaille servira finalement, et recevra l’intégralité des parachutages à destination des maquis cévenols

[14] Il y a deux sortes de colis. Les « containers », qui sont des grands cylindres d’environ 1m70 de long pour 70 centimètres de diamètre. Ils ont approximativement les dimensions d’une bombe, ce qui permet de les loger dans les habitacles des bombardiers. Un container plein peut peser plus de 200 kilos. Certains sont fabriqués dans un carton très épais de couleur grise, d’autres sont en métal.

Il y a aussi les « paquets », de même diamètre que les containers mais d’environ 1/3 de leur longueur, ce qui permet, en les assemblant par 3, de les loger dans les mêmes habitacles. Les paquets contiennent généralement des affaires plus personnelles, destinées par exemple à des officiers précédemment parachutés. Ils ne partent pas vers les maquis.

[15] Jean se rappelle les Bancilhon, les Martin… mais il y en a eu d’autres, dont les noms ont été oubliés

[16] Plus tard, Jean remettra ces inventaires à la mission interalliée, qui les enregistrera. A la libération, les chiffres seront comparés avec ce qui a été chargé au départ de Blida, « histoire de vérifier si rien n’a disparu au passage ».

[17] La meilleure est la Thomson, la plus rapide du monde à cette époque : 8000 coups / minute. Et en plus elle est légère comme tout : moins de 7 kilos. Il en arrive pas mal dans les containers, ainsi que des FM anglais.

[18] Le bazooka est la seule arme légère qui permette de jouer à jeu égal avec les blindés. La résistance lui doit une fière chandelle !

[19] A force de s’interroger sur cette étrangeté, les membres de l’équipe de Quincaille finissent par émettre l’hypothèse suivante : les avions décollent de Blida en Algérie, alors peut-être qu’une partie du matériel est de seconde main, récupéré sur les fronts de Tunisie dans la bagarre contre Rommel. On fait avec ce qu’on a…

[20] Petit avion de reconnaissance allemand

[21] Ils sont fabriqués en nylon. Cette « soie artificielle » nouvellement inventée a une grande valeur aux yeux des habitants des alentours qui, en ces temps de guerre, ne disposent pas de beaucoup de matières premières pour se fabriquer les vêtements dont ils ont besoin. Les toiles vertes, blanches, jaunes et bleues des parachutes vont donc rapidement se trouver recyclées en foulards ou en tabliers. Certains n’hésiteront pas à les porter avant même que les allemands aient totalement déserté les Cévennes. Le petit Marceau s’en souvient, sa maman lui avait fait une chemise bleue, et attention, il paraît que c’était de la bonne qualité ! Au rayon des récupérations diverses, Michel Bancilhon et Lucien Roume se rappellent avoir également vu quelques paires de « rangers » de petites tailles au pied des « bergères » des environs.

[22] Aujourd’hui, on peut voir un container de carton exposé à Saint-Laurent-de-Trèves, au bar de Paulette Roume (récupéré par son beau-père Henri), et plusieurs containers métalliques à la « remise » de Ferrières.

[23] Rappel : Quincaille est agréé « homo », ce qui signifie qu’il peut recevoir des hommes.

[24] Mr Saint Léger se rappelle par exemple d’un agent parachuté sur un autre terrain, un certain Major Bill Jordan, qui mesurait plus de 2m. D’après Mr Saint-Léger, « il était facile à repérer ! »

[25] Appellation d’une mission homo parachutée près du Signal de Mailhebiau en Aubrac, à laquelle a participé Monsieur Saint Léger de Florac. R3 désigne la troisième région des forces résistantes (FFI), basée sur Montpellier et comprenant grosso modo les cinq départements du Languedoc Roussillon. Isotrope est le nom de la mission interalliée installée au Collet de Dèze. SFU signifie « Special Forces Unit ». Quant aux lettres « SL », la signification en reste encore mystérieuse…

[26] Les missions de parachutage lancées à partir de Blida ont en effet été arrêtées le 1er septembre 1944.

[27] Y étaient même, paraît-il, « ceux qui n’étaient pas d’accord ».