Par quoi tout cela a t-il commencé ? Comment un gars qui vivait à 700 km (à l’époque, la Normandie) de la plus proche montagne digne de ce nom a t’il pu se prendre de passion pour l’alpinisme ? Là, je crois qu’il n’y a pas de secrets : dès notre plus jeune âge nos parents nous ont emmenés aux 4 coins de la France passer des vacances là où il y avait des sommets : Alpes, Pyrénées, massif central… tout y est passé. Si les premières années les enfants restaient à la garderie pendant que les parents montaient (quelle vacherie) sur la fin de véritables randos familiales nous rassemblaient sur les sentiers et parfois un peu plus haut.

Quelques noms me restent en mémoire, même si je ne sais pas forcément tous les situer : Carlit, Montcalm, Péric, Mont Jovet… Au cours d’un raid plus récent au Mont-Blanc, je suis passé près d’un « Mont-Jovet ». Des souvenirs de maison familiale ont ressurgi. On avait fait beaucoup de kilomètres dans la nuit pour atteindre le départ de la rando. Après quelques heures de progression silencieuse, tête baissée dans la nuit, on avait croisé des névés qui étaient probablement mes premiers… Mon regard d’adulte a essayé de reconnaître les lieux sans y arriver. Existe t-il un autre « Mont-Jovet », ailleurs dans les Alpes ou les Pyrénées ? Si c’est le cas, j’irai y faire un tour, je veux en avoir le cœur net.

Enfance

L’attrait de l’altitude m’est venu très tôt.

Dès ma plus tendre enfance, mes parents avaient pris l’habitude d’emmener chaque été la famille passer quelques semaines en montagne. L’idée était excellente, mais je vécus mal les premières années de ce tour de France des massifs. Nous, les « petits », pour des raisons qui me restaient obscures, étions cloîtrés dans d’étouffantes garderies pendant que les grands partaient vers des destinations mystérieuses pour randonner ou grimper. Autour du carré d’herbe sur lequel nous « jouions », surveillés par des moniteurs qui n’aimaient pas les enfants, les bâtiments du Village Vacances m’apparaissaient comme les murs d’une prison. Par dessus les toits, j’apercevais des versants boisés, raides et sauvages, surmontés de falaises escarpées. Encore plus haut, de vertigineux sommets couverts de glaces étincelantes ouvraient un espace de liberté totale mais inaccessible que je contemplais avec fièvre. Je voulais, oui, je VOULAIS aller là-haut.

Avant chaque randonnée, je suppliais mes parents de me laisser les accompagner. Ils tentaient mollement de me dissuader, prétextant que « là-haut, il n’y a que de la caillasse ». Lorsque je leur expliquais que précisément cette caillasse m’intéressait énormément, ils tentaient d’intercéder en ma faveur auprès du guide, lequel me jetait un vague coup d’oeil puis répondait toujours la même chose : « Trop difficile, petit, trop difficile ! » Du haut de mes six, huit ou dix ans je savais que monter là-haut ne me poserait pas le moindre problème, mais comment le leur faire comprendre, à ces gens qui m’apparaissaient comme de vieux schnocks bornés et imbus d’eux-mêmes ?

Un jour, une année, je fus admis, à titre exceptionnel, à partir vers la montagne avec les grands. Oh, pas tout en haut (« Trop difficile, petit, trop difficile ! ») : jusqu’au refuge seulement. Galvanisé par le bonheur et la fierté, je courus comme un jeune chien autour du groupe durant toute la montée. J’atteignis pourtant le refuge en pleine forme malgré les kilomètres supplémentaires ! Au petit matin suivant, j’ai regardé le groupe partir vers un sommet enneigé dont j’ai oublié le nom. Je les ai regardés avec une envie dévorante, et je me le suis juré : c’était la dernière fois qu’on m’empêchait de monter.

Quelques années plus tard, lorsque l’ensemble de la fratrie eut atteint un âge suffisant, nous abandonnâmes définitivement les Maisons Familiales et leurs garderies-prisons pour entamer les Grandes Randonnées itinérantes. Chaque année, nous parcourions un massif en empruntant les GR. Oisans, Vanoise, Pyrénées, Queyras… ils y passèrent tous… sauf, bizarrement, le mont Blanc. Sans doute est-ce avec cet oubli qu’a débuté le malentendu, car plus tard, lorsque je commencerai à m’élever vers de plus hautes sphères, je me tournerai naturellement vers les massifs de mon enfance.

Ces étés montagnards et familiaux ne me menèrent pas encore en haute montagne, mais ils me permirent de l’approcher d’un peu plus près, de l’étudier sous toutes ses coutures. Je me rappelle particulièrement une balade en Vanoise, la dernière en famille avant que les membres de la fratrie se disperse pour vivre leurs propres aventures. L’hiver précédent il était tombé de colossales quantités de neige, et en ce début d’août la montagne en était encore couverte. Nous avions marché des jours durant sur d’immenses névés de plusieurs mètres d’épaisseur. Au sein de cet univers blanc, totalement minéral, j’avais ressenti des émotions très fortes, touchant du doigt ce que pouvait être la haute-montagne, et ce contact m’a marqué pour la vie.

C’est lors de cette même randonnée que j’appris enfin à reconnaître le mont Blanc : depuis les cols enneigés de la Vanoise, nous avions pu contempler son colossal profil asymétrique. Mais pour l’heure je refusais encore d’y voir autre chose qu’un sommet comme les autres. Bizarre, bizarre…

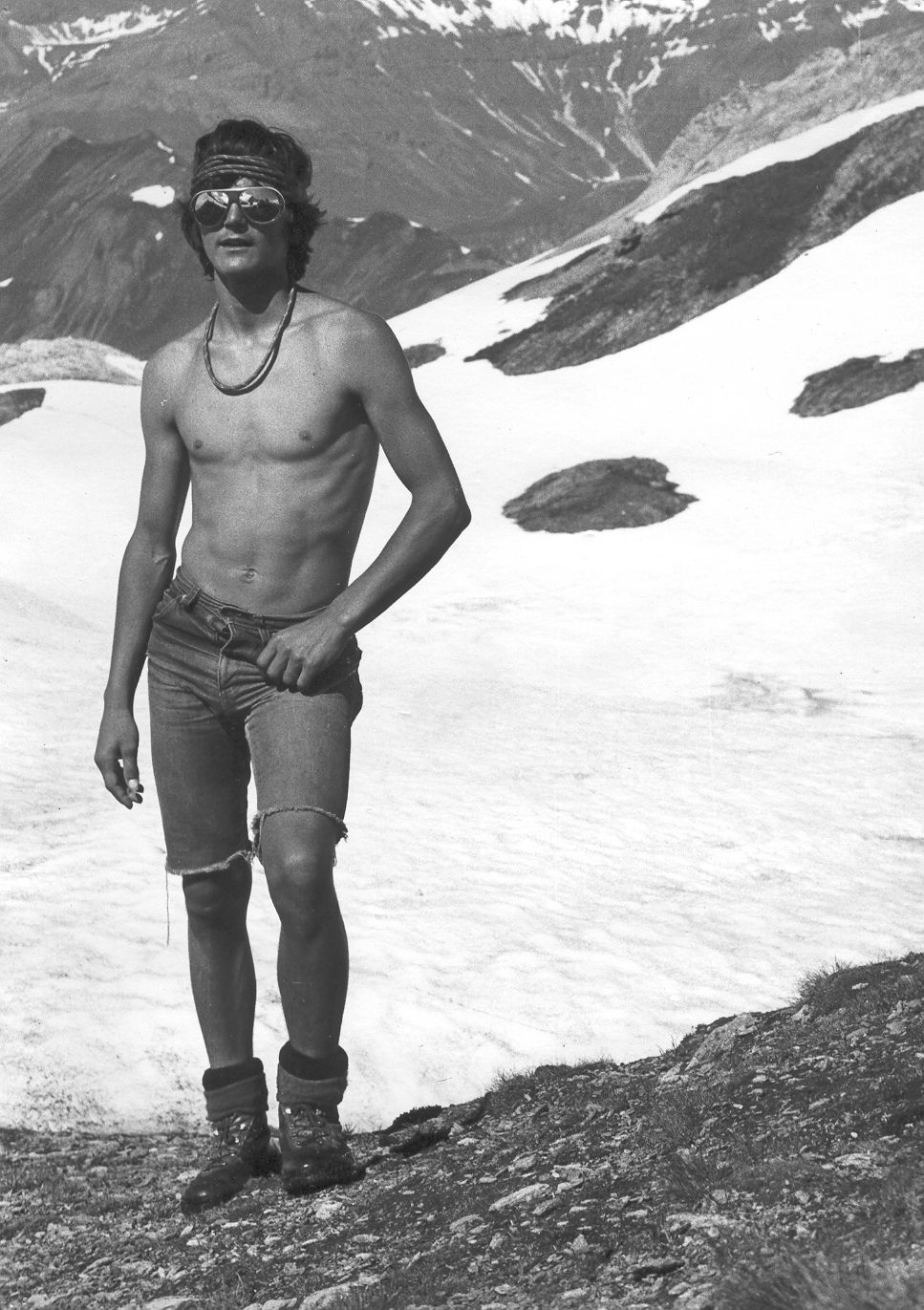

De cette époque, je garde précieusement une photo de moi, prenant une pose avantageuse sur fonds de neige. Je me trouve bien ridicule dans ma frime. Mais j’avais une excuse : j’étais jeune ! Mes 15 ans ne me donnaient pas encore le recul nécessaire à comprendre la valeur réelle des choses. Aujourd’hui, ça va mieux, je suis généralement plus discret… Mais se considérer à sa vraie place reste un combat de tous les jours.

Jeunesse

L’été suivant me vit franchir une étape décisive. Des amis de la famille proposèrent de m’emmener dans la « vraie » haute montagne, pour y marcher sur un vrai glacier, escalader de vrais rochers… avec un vrai piolet et de vrais crampons d’alpiniste… Le rêve ! Le Pic Nord des Cavales (3300 mètres), dans le massif de l’Oisans, fût choisi comme objectif. L’ascension, empruntant un petit glacier tranquille et une arête rocheuse débonnaire, fût facile. Mais j’en ressentis un bonheur fou, celui de partir dans la nuit, de sentir la glace craquer sous les pointes, de progresser encordé sur une crête aérienne… pour la première fois de ma vie, j’eus la sensation de vivre une aventure exceptionnelle.

Suite à cette unique expérience, je me suis immédiatement décrété alpinisme confirmé. L’année suivante, je claironnai dans mon quartier que j’emmènerais ceux qui le voudraient à la découverte du fabuleux monde de l’altitude. Quelques copains totalement manchots acceptèrent ma proposition, et nous fonçâmes séance tenante vers les Alpes. Je consacrai mes maigres économies à l’achat d’une corde, et zou ! notre caravane dépareillée se mit en marche en brinquebalant vers la montagne, en commençant par le Pic Nord des Cavales, seul sommet au monde sur lequel ma connaissance du terrain n’était pas égale à zéro. Ma pratique des techniques de sécurité restait, en revanche, parfaitement nulle, ainsi que ma conscience des dangers de la montagne.

Il y eut des cordes emmêlées en tas de nouilles, des pierres sifflant à nos oreilles, des nœuds magiques qui se défaisaient tout seuls comme mus par une volonté propre, des « retraites de Russie », des sacs à dos volants, des chaussettes enfilées sur les mains pour remplacer les moufles oubliées, des crampons fixés à la ficelle sur des tennis… Mon assurance inébranlable ne laissant aucune place au doute, les copains m’accordaient une confiance absolue. Nous atteignîmes toujours les sommets prévus, frôlant les emmerdes sans jamais les percevoir. Ce fut un grand n’importe quoi foutraque et poétique, qui aurait pu inspirer de belles pages et aquarelles au maître Samivel.

*

- Allo Marc ? Tu devineras jamais : on t’a vu à la télé hier soir ! … Oui, au journal de 20 heures. Yavait un sujet sur les imprudences en montagne. On vous a vu marcher sur la neige, et le commentateur il a dit qu’il y avait des gens inconscients du danger qui allaient sur les glacier en tennis, et que ça il fallait vraiment pas le faire. Vous êtes des stars de la télé !

- Ah oui, maintenant que tu le dis, il y avait un hélico qui nous a un peu tourné autour l’autre jour !

*

La haute montagne n’est pas toujours impitoyable, car nous sortîmes vivants et entiers de ces aventures rocambolesques. Quant à moi, constatant en toute objectivité que cette équipée sous ma direction avait connu un succès total, je pus définitivement me considérer comme un vieux briscard de l’alpinisme.

Après le Pic Nord des Cavales, nous dirigeâmes nos pas vers le glacier blanc, site pour moi mythique du massif, entouré de plusieurs hauts sommets. Nous y avons posé une tente sur la neige durant 3 jours, ce qui était tout à fait interdit car nous étions en zone centrale du Parc National, mais nous ne le savions pas et personne n’eut la mauvaise grâce de venir nous le dire. Chaque nuit des cordées quittaient très tôt le refuge des Ecrins et passaient devant notre habitat douillet pendant que nous ronflions comme des sonneurs. le réveil ne survenait que lorsque le soleil faisait monter la température de l’habitacle au delà de l’agréable. C’est durant ces journées que j’ai commencé à comprendre pourquoi le bivouac est une manière irremplaçable d’aller en haute montagne.

Pic de Neige Cordier et Roche Faurio furent gravis sans difficulté, et nous terminâmes cette virée par une tentative d’ascension de la Barre des Ecrins, qui fût un concentré de n’importe quoi. L’essentiel de la montée se passa bien, jusqu’à la rimaye. Le passage n’était pas très difficile, mais nettement plus raide que le reste de l’itinéraire qui s’apparente à de la randonnée sur neige.

C’est à ce niveau que, finalement, logiquement, mon moral de chef de troupe flancha. J’avais franchi la « difficulté » sans problème, je devais maintenant faire monter les suivants, quand tout à coup, sans comprendre pourquoi, je ne le sentais plus. Je ne comprenais plus ce qu’on faisait là, comment on avait pu s’engager sur cette pente qui me paraissait raide, raide… Si mes souvenirs ne me trompent pas, j’ai eu du mal à trouver le courage de redescendre ces quelques mètres. Je venais de franchir un nouveau pas dans l’expérience de la montagne, en comprenant que le mental… c’est vital. Le mental avait tenu tant bien que mal dans ce milieu que je ne connaissais pas, qui m’insécurisait sans que je veuille me l’avouer… et tout d’un coup il lâchait !

Nous nous contentâmes donc de l’ascension du Dôme des Ecrins… ce qui fût beaucoup mieux que rien… et constitua mon premier sommet de plus de 4000 mètres.

Sur une intéressante photo on peut constater la qualité de l’équipement qui était le mien lors de cette première virée en haute montagne : le pantalon, c’est le cher pyjama-mousse de mon adolescence. Le matin je n’avais pas pu me résoudre à m’en extirper en sortant de mon duvet, alors… je l’avais gardé. J’ai pu apprendre que ce n’est pas par les jambes qu’on sent le froid !

Les mains sont par contre un élément très sensible au froid, ce qui explique pourquoi je me les suis caillées grave avec seulement une paire de chaussettes en guise de gants ! Mais qu’est-ce que je foutais avec des chaussettes sur les mains, bon dieu, c’est hallucinant. Cette question me travaille d’autant plus qu’aujourd’hui, j’aime beaucoup le confort en montagne. Des bons gants, une bonne tente, un bon duvet, un bon bouquin… Je crois que ça me faisait plaisir, à l’époque, de prouver que les aspects matériels ne sont pas importants, que ce qui compte c’est l’envie, le caractère… Allez, je m’excuse moi-même, j’étais jeune. Et à vrai dire, je n’arrive pas à revoir ces photos sans une certaine admiration, une certaine jalousie. Est-ce que je saurais encore le faire, aujourd’hui ?

Premier bivouac

Quelque part en Oisan, 1984

Au lieu de suivre sagement l’itinéraire normal pour gagner le refuge, j’ai voulu gagner du temps en inventant un raccourci de mon cru. Bien mal m’en a pris : après une demi-heure de progression laborieuse dans des pierriers de plus en plus raides, notre tentative a pris fin au pied d’une paroi verticale, et nous avons dû rebrousser chemin alors que le jour commençait déjà à baisser. De retour sur le glacier, nous errons maintenant dans le brouillard. La nuit tombe, je ne sais pas où nous sommes, ni quelle direction prendre.

Je n’ai aucune expérience de ce genre de situation. Les autres ne le savent pas et comptent bêtement sur moi. J’essaie de sauver les apparences en affichant une attitude calme, mais le moral n’y est plus, et je commence à me demander comment nous sortir de ce mauvais pas. Lorsque la visibilité devient quasiment nulle, je me résous à prononcer la phrase fatidique : « On va dormir là ! » Mes camarades sont légèrement surpris, mais devant mon assurance affichée ils ne commentent pas ce changement de programme. Arrivant d’une randonnée autour de l’Oisans, nous portons encore sur le dos une vieille tente canadienne rapiécée et des petits duvets légers. Ce matériel n’est pas du tout adapté à notre situation mais c’est mieux que rien.

J’improvise immédiatement une procédure d’installation pour un camp de haute montagne : « Creusez une plate-forme avec vos piolets … Là, il faut élargir encore … Tassez un peu plus la neige ! » Bientôt la vieille canadienne se dresse fièrement sur la neige, quoique légèrement de guingois. Il fait déjà très froid, nous nous jetons tous à l’intérieur. Bon sang, même dedans, quelle caillante ! Nos pauvres duvets ne sont pas conçus pour ces températures, mais par le plus grand des hasards, leurs fermetures Eclair sont compatibles et nous permettent de les assembler en deux duvets doubles que nous emboîtons l’un dans l’autre et à l’intérieur desquels nous nous glissons tous, tels 4 petits nains d’un conte de fées. Incroyable : la chaleur partagée de nos corps et la double épaisseur de duvet s’avèrent efficaces, et nous nous endormons immédiatement… La nuit passe, tranquille, entrecoupée de quadruples retournements coordonnés.

Vers la maturité

Vient ensuite le premier contact avec le Mont-Blanc. Une rencontre fracassante ! Suivirent plusieurs années totalement MontBlantesques, durant lesquelles je ne jurais plus que par le Boss. Je ne pouvais pas envisager d’en faire moins de deux ou trois ascensions par an (ce qui n’est pas si mal pour un Normand), testant méthodiquement toutes les voies dont la difficulté était accessible à mon modeste niveau.

Je décidai également de compléter mon expérience empirique de la haute montagne par un vrai et officiel cycle de formation à la conduite de cordée. Pour la première et dernière fois de ma vie, j’approchai la vénérable institution CAF (Club Alpin Français). J’y suivis deux sessions d’une semaine, intitulées « Préinitiateur alpiniste » et « Initiateur alpiniste ». La première fut une révélation : mes années d’expériences heureuses et malheureuses m’avaient apporté une solide maturité qui me fit planer largement au dessus du niveau des autres stagiaires. En quelques jours et quelques sommets (dont le mont Blanc, bien sûr) je pus faire le tri du bon et du mauvais dans mes années de pratique intuitive. J’en revins au clair avec moi-même. La seconde session, l’année suivante, fut un enfer. Depuis quelques années j’avais commencé à comprendre ce qui me plaisait vraiment : la rencontre avec la montagne. Pour cela, il me fallait aller doucement, rêvasser dans la neige, m’attarder « là-haut ». Cette conception de l’alpinisme heurtait au plus haut point la logique de vitesse et de sécurité que mon formateur et l’institution tout entière prônaient comme un credo. Un jour que j’avais trop flâné sur une arête rocheuse pleine de délicieux petits recoins ensoleillés, j’arrivai tellement après tout le monde que je me fis passer un savon définitif. Je repartis sans le diplôme, chargé d’une colère qui ne m’a pas tout à fait quitté.

Quelques années TotalMontBlantesques passèrent encore. Je ne doutais plus de réaliser dans ce massif la totalité de ma grandiose carrière d’alpiniste. Tout au plus acceptai-je quelques fois de déroger à la règle à condition qu’il s’agisse de partir vers des sommets plus élevés que le Boss lui-même. Les mois passés dans les cordillères de Bolivie et du Pérou furent des moments exceptionnels, tant la rencontre avec ces montagnes et les peuples qui y vivent me toucha au plus profond. De retour en France, chaque fois, je posais mes valises et je filais retrouver mon vieil ami le mont Blanc. Le Boss. Chaque fois, je constatais qu’il n’avait pas à rougir devant les 6000 des Andes.

Les années continuèrent à passer au Pays du Mont-Blanc. Un jour, les hasards de la vie m’offrirent trois journées de liberté pour faire une balade en montagne avec un ami. Je commençais à construire un projet au mont Blanc, mais je détectai rapidement un problème : impossible de caser le voyage et l’ascension en si peu de temps. Zut ! Pas possible d’aller en montagne, donc ? Refusant de laisser échapper l’occasion, je réfléchissais plus avant, jusqu’à ce qu’il me vint une idée folle, dérangeante pour le monomaniaque que j’étais devenu : et si nous allions ailleurs qu’au mont Blanc ? Je finis par me rendre à l’évidence : ce serait ça ou rien.

Il me fallut encore réfléchir. Ou aller ? J’avais l’impression d’avoir perdu le lien avec les autres massifs. Je dus me renseigner, questionner, lire… A force de farfouiller dans mon placard, je finis par y retrouver une vieille carte de l’Oisans, le massif glaciaire le plus proche de mes Cévennes d’adoption. Les noms que j’y lus firent affluer de nombreux souvenirs : Gouiran-La Valette-Vallompierre, Aup-Martin, Valgaudemar… Oui oui oui, je me souvins que j’étais déjà venu souvent par ici. La première fois en famille, lorsque j’avais 15 ans. Nous avions fait le tour de l’Oisans. Le GR nous avait conduits au pied des glaciers et des parois rocheuses, que je n’avais encore jamais contemplés de si près. Et puis plus tard, lors de mes premières expériences d’adulte. Tous ces noms resurgis du fond de ma mémoire jouèrent leur rôle de madeleine. Une tendresse pour ce massif me submergea, et j’eus soudain une envie folle d’y retourner.

Quelques jours plus tard, Lionel et moi progressions sur l’arête sommitale du Pic Jocelme… Au passage d’une crête apparut soudain, à perte de vue, un inextricable dédale de vallées, un piquetage infini de sommets. Je reconnus au premier coup d’œil ceux que j’avais fréquentés autrefois : les Ecrins, le Pelvoux, les Rouies… Le Sirac, malgré son altitude plus modeste, ressemblait à un grand de l’Himalaya avec sa vertigineuse face nord plâtrée de neige fraîche. Quinze ans d’absence m’avaient fait oublier la beauté particulière de ce massif unique par sa sauvagerie et sa complexité. A cet instant précis, je compris que ma monomanie, en me focalisant sur UNE montagne, m’avait éloigné de LA Montagne. Elles sont toutes si différentes, si riches dans leurs caractéristiques propres. Comment ne pas avoir envie de les connaître toutes ?

Plusieurs années durant, j’allais oublier le mont Blanc pour repartir à l’aventure. Alpes françaises, Pyrénées, Valais, montagnes de Grèce, du Mexique…

Les découvertes furent nombreuses, merveilleuses, stimulantes. Et puis vint un jour où, malgré une longue réflexion sur ma prochaine destination montagnarde, aucune hypothèse n’alluma plus en moi l’étincelle du désir. Par défaut, le projet d’aller chercher un peu de chaleur et de soleil dans l’air vibrant de l’automne pyrénéen l’avait presque emporté lorsque, sans prévenir, une idée folle germa dans mon esprit : « Et pourquoi pas le mont Blanc ? »